Rav Eliahu Birnbaum

La vita del patriarca Yaakov è segnata dalla costante dicotomia tra i sogni e la realtà. Quando uscì dalla terra di Canaan, sognò la scala che definiva l’esperienza che avrebbe vissuto fino al suo ritorno, allorché si confrontò con l’angelo divino.

Fin dalla sua nascita egli dovette affrontare difficoltà e conflitti, sia interni che connessi col mondo che lo circondava: litiga con suo fratello prima del parto, compra la primogenitura, partecipa all’inganno della benedizione di suo padre, difendendo il suo diritto alla primogenitura acquistata si vede costretto a fuggire verso Haran. Lì lavora per quattordici anni nell’azienda di Lavan che lo inganna dandogli come sposa Lea invece di Rachel. Quando finalmente abbandona suo suocero, pieno di tremore ed apprensione va incontro a suo fratello Esav; poi sua figlia Dina subisce violenza, i suoi figli odiano il suo favorito Yosef, il quale “sparisce” ed alla fine discende in Egitto nel mezzo di una carestia e in quel luogo muore.

La vita di Yaakov è un esempio degno di essere studiato per imparare come si debba reagire allorché si corre il rischio di essere sopraffatti dalle difficoltà e dai contrattempi. In questo senso possiamo osservare tre modalità di condotta paradigmatiche:

-La prima è quella dell’ottimismo ingenuo e radicale alla Leibniz: “Le difficoltà non esistono, solo l’immaginazione dell’uomo è responsabile di aver creato il male e le sue conseguenze.”

-La seconda è quella che riconosce la realtà con il suo complesso intersecarsi di elementi positivi e negativi, ma nei suoi confronti si alzano le mani sentendosi impotenti di fronte alle difficoltà incontrate nel proprio cammino.

Entrambi tali modalità nascono comunque da una distorsione della realtà oggettiva o soggettiva e quindi sono pericolose per l’uomo e lo lasciano passivo ed indifeso.

-La terza modalità è rappresentata dalla vita di Yaakov, il quale si confronta costantemente con le sfide che ha davanti, senza mai rassegnarsi e senza mai alzare le braccia in segno di impotenza.

Questa modalità è l’unica che permette davvero di affrontare efficacemente la realtà e di confrontarsi con essa con energia e consapevolezza.

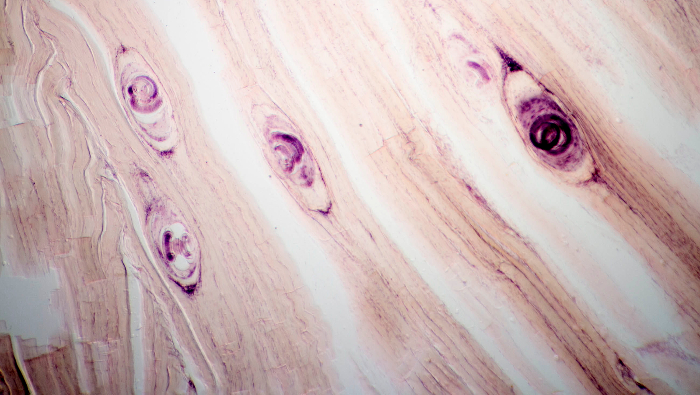

Nel momento cruciale della sua vita, Yaakov ha un vero e duro scontro notturno con l’angelo. In questo racconto si confondono i confini tra sogno e realtà, tra il sognare da sveglio o da dormiente. A noi la situazione si presenta come un sogno, ma tale sogno si proietta luminosamente, con tutte le sue conseguenze, nella realtà. Nel momento in cui, al culmine del sogno, Yaakov cambia il nome in “Israel”, di fatto cambia anche il destino proprio e, con esso, quello di tutta la sua discendenza.

Il popolo e Israele (questo è il nome che ha donato alla sua discendenza invece di Yaakov o Yehuda) fedeli all’archetipo ereditato, hanno sempre dimostrato di saper lottare, confrontarsi e difendersi e ciò vale anche per Israele inteso come entità statuale.

Ed anche oggi succede che il popolo di Israele si trovi solo a lottare nell’oscurità notturna fino a che non giunge l’alba: in quel momento, malgrado appaia ferito e zoppicante a causa del combattimento, Israele è pieno di nuove forze per continuare nel proprio cammino millenario.